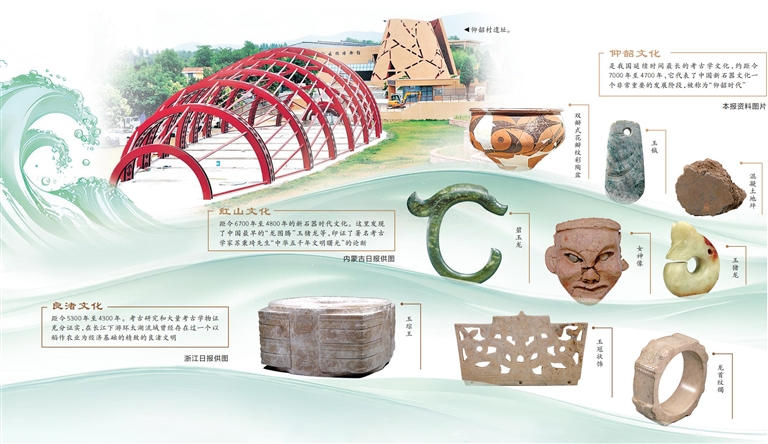

核心提示 黃河奔騰,,長江奔涌,,西遼河碧水連天。 中華文明依三條河流起源,,根脈延綿,生生不息,。仰韶彩陶“文化染色體”見證“雛形中國”,,“中華第一城”——良渚一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舉世震驚,,“中華第一龍”——紅山玉龍深藏中華文明“密碼”,。 溯源中國,打開中華文明界面,,我們聚焦這3個坐標點…… 全國兩會期間,,內蒙古日報聯(lián)合河南日報、浙江日報·潮新聞,,一起走近黃河、長江,、西遼河,共同探尋中華文明起源,、形成和發(fā)展的歷史脈絡,全景式展現(xiàn)距今5800年至4000年前最初中國之中國特色,、中國風格和中國氣派。

仰韶文化 彩陶閃耀的藝術之光 □河南日報記者 張體義 2月17日,,國家文物局辦公室,、自然資源部辦公廳、農業(yè)農村部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《關于加強大遺址保護規(guī)劃和用地保障的通知》,,鞏義雙槐樹遺址等6處河南的大遺址被列入價值內涵尤為突出,、用地需求最為急迫的36處重要大遺址清單。其中,,雙槐樹遺址的發(fā)現(xiàn),是我國仰韶文化中晚期考古的重大發(fā)現(xiàn),,填補了中華文明起源關鍵時期、關鍵地區(qū)的關鍵材料,,入選“2020年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)”。主要分布于黃河流域的仰韶文化,,是中華文明多元一體格局中的核心根系,為中華文明特質的形成奠定了深層基因,。 2021年10月17日,,習近平總書記在致信祝賀仰韶文化發(fā)現(xiàn)和中國現(xiàn)代考古學誕生100周年時指出:“100年來,,幾代考古人篳路藍縷、不懈努力,,取得一系列重大考古發(fā)現(xiàn),展現(xiàn)了中華文明起源,、發(fā)展脈絡、燦爛成就和對世界文明的重大貢獻,,為更好認識源遠流長、博大精深的中華文明發(fā)揮了重要作用。” 仰韶村誕生中國第一支考古學文化 1921年,,位于今天三門峽市澠池縣的仰韶村遺址的發(fā)掘,標志著中國考古學的誕生,,中國第一支考古學文化——仰韶文化也由此命名,。 仰韶文化是我國分布地域最廣的史前文化,共涉及河南,、陜西、山西,、河北、甘肅,、青海、湖北,、寧夏、內蒙古等9個省區(qū),。仰韶文化分布區(qū)中心的晉陜豫交界地區(qū)地處華山附近,仰韶文化可能與華夏民族之“華”關系密切,。 仰韶文化是我國延續(xù)時間最長的考古學文化,約距今7000年至4700年,,年代跨度長達2000多年,它代表了中國新石器文化一個非常重要的發(fā)展階段,,被稱為“仰韶時代”。 彩陶催生“早期中國文化圈” 半坡的魚紋彩陶盆,、廟底溝的花瓣紋彩陶缽,、大河村的彩陶雙連壺,、汝州閻村的鸛魚石斧圖彩陶缸…… 說起仰韶文化,人們首先會想到精美的彩陶,。彩陶是中國先民在新石器時期創(chuàng)造的閃爍著人類智慧的重要器物,,大量出現(xiàn)在黃河流域,線條流暢,、圖案絢麗。它是仰韶文化的主要特征,,故仰韶文化又享有“彩陶文化”之盛譽。 彩陶作為仰韶文化時期最具代表性的藝術創(chuàng)造,,訴說著史前人類對于世界更為豐富的認知,旋渦紋與花瓣紋在陶器表面的律動,,實則是先民宇宙認知的表達。 距今6000年左右開始,,黃河中游地區(qū)仰韶文化中期的廟底溝文化頗具特色的以花和鳥圖案為代表的彩陶向周圍地區(qū)逐漸施加影響。此后影響范圍逐漸擴大,,至距今5300年前后,其影響所及南達長江中游,、北抵河套地區(qū)、東到黃河下游,、西至黃河上游地區(qū)。在中國史前時期第一次出現(xiàn)了以中原地區(qū)為中心的文化圈,。 考古學家王仁湘將廟底溝彩陶這一時期的擴張,,稱為“史前中國的藝術浪潮”,彩陶的花瓣散向四面八方,。三門峽廟底溝博物館的基本陳列《花開中國》生動講述了廟底溝與中華早期文明的發(fā)生歷程。 著名考古學家嚴文明通過對中國史前文化的全面系統(tǒng)分析,,提出多元一統(tǒng)或多元一體“重瓣花朵”理論。“整個中國的新石器文化就像一個巨大的重瓣花朵”,中原居花心位置,,而中原文化區(qū)的主體就是仰韶文化�,?脊艑W家韓建業(yè)則認為,正由于仰韶文化中期的強力擴張影響,,使得中國大部地區(qū)的考古學文化交融聯(lián)系形成相對的文化共同體,為后來統(tǒng)一文明的建立提供了重要根基,,可稱之為“早期中國文化圈”或者文化上的“早期中國”。 2023年7月,,河南省以《嵩山河洛地區(qū)仰韶文化中晚期遺址群:中華五千多年文明的開端》向國家文物局提交了中國世界遺產預備名單項目申請表,,涉及三門峽、洛陽和鄭州共9個仰韶文化遺址,。 全國人大代表、鄭州市文物局局長顧萬發(fā)認為,,仰韶文化遺址申遺符合“三個有利于”原則。仰韶文化申報世界遺產,,可以使仰韶遺址文化遺產保護展示項目形成合力,從而更有效促進遺產保護,,切實做到讓文物“活”起來,。 紅山文化 女神像的神秘微笑 □內蒙古日報記者 王宗蘭 天薛騰 紅山文化是遼西地區(qū)新石器時代晚期重要的考古學文化。這一距今6700年至4800年的新石器時代文化,,核心區(qū)分布于遼西、內蒙古東部及河北北部,,其遺址數(shù)量逾1100處。這里發(fā)現(xiàn)了中國最早的“龍圖騰”玉豬龍,、規(guī)模宏大的女神廟、積石冢群和祭壇,,印證了著名考古學家蘇秉琦先生“中華五千年文明曙光”的論斷。 紅山文化的神秘面紗是從1935年開始揭開的,。在此之前,紅山文化則是“猶抱琵琶半遮面”,。 1921年6月,瑞典地質學家安特生受北洋政府農礦部地質調查所指派,,到錦西調查煤礦時,在葫蘆島市南票鎮(zhèn)西北部沙鍋屯村發(fā)現(xiàn)了古人類活動的洞穴,,發(fā)掘出飾之字紋和繩紋的筒形罐、彩陶器等器物,。受“彩陶西來”觀點的影響,安特生將此遺存劃歸仰韶文化,,認為其是仰韶文化的北方變體。不過,,學界對沙鍋屯洞穴遺址的評價是:第一處經(jīng)過正式發(fā)掘的紅山文化遺址。 1954年,,學界根據(jù)赤峰紅山后的考古發(fā)現(xiàn),提出了“紅山文化”的定名,。 紅山后的考古發(fā)現(xiàn),以“三石”(打制石器,、磨制石器和細石器)“三陶”(泥質陶、之字紋陶和彩陶)作為紅山文化的基本特征,,此類有著與中原地區(qū)考古學文化相似的彩陶,,帶著濃烈地方特征的遺存,至此有了歸屬,。 1956年,在對赤峰紅山地區(qū)開展的考古工作中正式采用了“紅山文化”的命名,。 1983年,隨著一件面帶神秘微笑的女性彩陶頭像在遼寧牛河梁遺址被發(fā)現(xiàn),,紅山文化瞬間震驚了考古界。蘇秉琦先生即提出“紅山文化壇廟冢,,中華文明一象征”,考古學家郭大順先生認為紅山文化的壇,、廟、冢,,是當之無愧的中華五千年文明曙光的象征。 紅山文化的研究史,,是一部堅持與思想交織的探索史。如今,,遼寧考古工作者對紅山文化的探尋仍在進行中——牛河梁遺址第一地點臺基址的進一步細化,紅山文化早期馬鞍橋山遺址的進一步厘清,,三家東北遺址的進一步有序發(fā)掘,都讓紅山文化的面貌越來越清晰,。 2020年“中華文明探源工程”第五階段啟動后,碳14測年技術將牛河梁遺址的年代精確至距今5800年左右,,而浮選法在興隆溝遺址發(fā)現(xiàn)的黍類遺存,揭示了紅山先民從漁獵向農耕轉型的經(jīng)濟形態(tài),。 2023年8月,,在赤峰市松山區(qū)彩陶坡遺址出土的一件龍形蚌飾,是目前紅山文化考古發(fā)現(xiàn)中出土的唯一舒展開的龍的形象,。 2024年,中華文明的璀璨星辰——“紅山文化”命名70周年研討會上公布:發(fā)掘的赤峰市敖漢旗下洼鎮(zhèn)元寶山積石冢,,是內蒙古目前考古發(fā)掘的最大的紅山文化晚期積石冢;是內蒙古第一次發(fā)現(xiàn)南方北圓,、南壇北冢的墓葬兼祭祀為一體的建筑遺存;冢內大墓出土的玉龍是目前考古發(fā)掘出土的玉龍中體量最大的一件;一次性出土百余件紅山文化玉器,基本涵蓋了紅山文化玉器的大部分類型,,填補了內蒙古地區(qū)考古出土玉器研究的空白;石砌建筑遺存為深入研究與探索河套地區(qū)石城建筑技術與“藏玉于墻”習俗提供了新線索。 學界認為,,紅山文化的學術價值在于其“一元多支一體”的文明特質:既獨立發(fā)展出成熟的玉禮制與宗教體系,又與黃河流域的仰韶文化,、長江流域的良渚文化深度互動。 郭大順指出,,紅山文化是多元一體中華文明形成期的關鍵節(jié)點,其社會分化,、神權體系及聚落規(guī)劃,標志著中國北方率先邁入“古國”階段,,為夏商周文明奠定了精神與制度基礎。 良渚文化 龍首玉鐲的浪漫往事 □潮新聞記者 馬黎 良渚,,意為“美麗的水中之洲”,位于浙江省杭州市余杭區(qū)河網(wǎng)縱橫的平原地帶,。 良渚遺址是中華五千年文明史的實證,是世界文明的瑰寶,。自1936年發(fā)現(xiàn),,1959年命名,,迄今將近90年的考古研究和大量考古學物證充分證實,早在距今5300年至4300年期間,,在長江下游環(huán)太湖流域曾經(jīng)存在過一個以稻作農業(yè)為經(jīng)濟基礎的精致的良渚文明,。 2023年年底,一只六龍首玉鐲出現(xiàn)在國家文物局的一場發(fā)布會上,。這是目前良渚遺址第一次發(fā)掘出土六龍首玉鐲。 玉鐲的主人,,來自北村106號墓。她的頭上插著小小的y字形透雕冠狀器,,左手戴著一只六龍首玉鐲,,手里捏著一根玉錐形器,,很颯很威武�,?脊艑W家推測墓主為女性,暫且叫她106女士,。這是北村遺址發(fā)現(xiàn)的等級最高的墓葬,屬良渚文化貴族大墓,。一個女人,擁有71件物品,。 北村106女士的六龍首玉鐲,比瑤山1號墓女士的四龍首玉鐲還要多兩個龍首,。1號女士的這只龍首玉鐲,不是放在身邊,,而是放在棺蓋上——這是考古出土時的“原狀陳列”。 龍,,當然不是良渚人的專利,。玉龍最早出現(xiàn)在東北西遼河流域的紅山文化。“中華第一龍”,,碧玉C形,無角,、無肢,、無爪,,一個C形,就體現(xiàn)了動感,,無疑是玉龍中的C位。 到了崧澤文化晚期至良渚文化早期,,紅山文化的這種流行趨勢傳到了太湖流域。各種文化傳統(tǒng)的對撞,、轉型,人們有所舍棄,,有所創(chuàng)新,玉龍完成了一系列圖像的轉換,。 瑤山、反山屬于良渚文化早中期,,也是龍首紋玉器還在盛行的時期,以瑤山龍首紋玉器最令人矚目,。如今,北村106女士的六龍首玉鐲橫空出世,,占領榜首。這是一個動態(tài)變化的過程,,轉換速度很快。在良渚拉開大幕的時候,良渚的先行者就完成了圖像從具象的玉龍演變?yōu)閳D案化的龍首紋,。 畫遍良渚玉器的浙江省文物考古研究所所長方向明提供了新證據(jù)——瑤山1號女士的四龍首玉鐲在耳朵部位之外刻了一對“犄角形”圖案,而這種“犄角形”圖案在瑤山M12玉琮的截面上也有所表示,。 “如果說玉龍的基本構成植入到了獸面紋中,那么主宰良渚玉器的獸面紋某種程度上也可以稱為‘龍’;如果說圓和弧邊三角組合紋樣直接移植到了獸面的大眼睛上,,那么圓和弧邊三角組合紋樣的寓意就是‘龍’的靈魂,。” 所以,,良渚人最有名的標志——神像,它的前身就是龍首,。 從北村遺址以及龍首紋的變化,可以看出,,良渚人從一開始就有鮮明的等級分化,,社會復雜性從一開始就確立了,。 讓3個女人自己來證明自己的地位吧。北村M106,、官井頭M64、瑤山M1.這是她們的名字,,都是良渚早期的同齡人,埋葬規(guī)格也幾乎一樣,,等級差不多,,標配差不多。 實際上,,早期良渚是女人的天下,,男人的等級比女人低。 上述3位來自5000多年前的女士與玉的故事,,只是良渚文明的一個切片。良渚的存在,,生來就是要回答——中國是五千年文明古國,這些年的考古證明,,良渚已經(jīng)進入了一個國家社會、文明社會,。 總結語 中華文明探源工程考古發(fā)掘的一次次“上新”,確定了仰韶文化,、良渚文化、紅山文化在中華文明起源研究中的源頭性地位,,為實證中華文明延綿不斷、多元一體,、兼收并蓄的發(fā)展脈絡及鑄牢中華民族共同體意識提供了重要支撐,。 中華文明探源工程首席專家王巍認為,,中華文明探源工程的其中一項成果,就是沖破了西方文明三要素——文字,、冶金術和城市的桎梏,提出了新觀點:生產發(fā)展,,人口增加,出現(xiàn)城市;社會分工,,階層分化,出現(xiàn)階級;權力不斷強化,,出現(xiàn)王權和國家。 世界文明標準的中國方案,,盡在其中,。

( 編輯:tln ) |

黨報聯(lián)動 | 探源中華文明 講述中國故事

來源: 發(fā)布日期:2025-03-07 打印

豫公網(wǎng)安備 41120202000047號

豫公網(wǎng)安備 41120202000047號