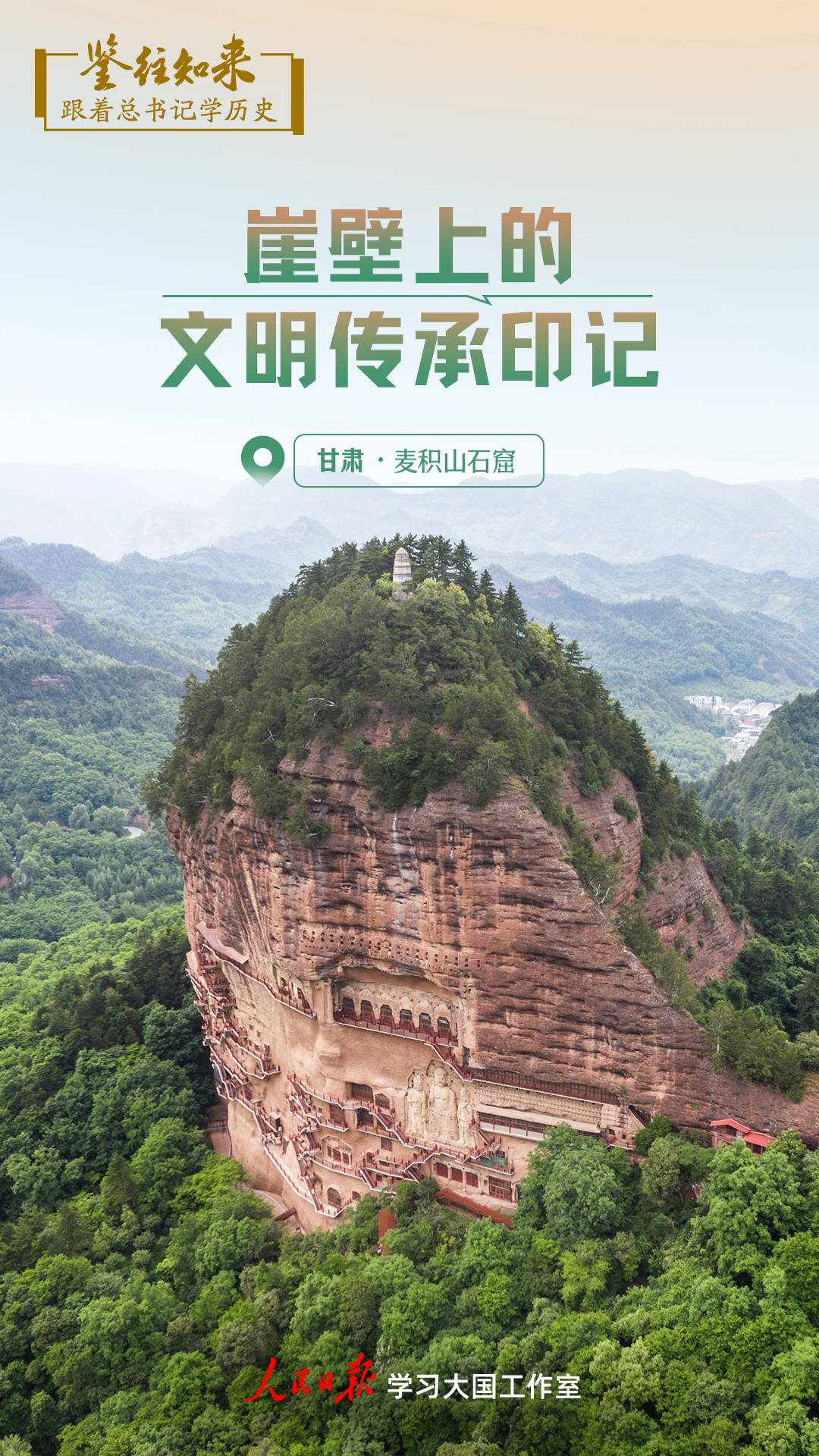

甘肅天水市區(qū)東南,,西秦嶺林海深處,千年的文明被摞成豐收的“麥垛”,。麥積山,,孤峰隱現(xiàn)云霧間。崖壁上,,形神兼?zhèn)涞哪嗨苷境刹恍嗟奈拿魇返裣瘛?/p> “孤標拔地起,,萬象入云危,。”有著1600多年歷史的麥積山石窟,現(xiàn)存窟龕221個,,各類造像1萬余身,,壁畫近1000平方米,與敦煌莫高窟,、洛陽龍門石窟,、大同云岡石窟并稱為“中國四大石窟”。

9月11日,,習近平總書記來到麥積山石窟,,了解當地推動文化遺產保護傳承情況。跟隨總書記的腳步,,我們一同走進這座“東方雕塑陳列館”,沐浴歷史的煙雨,,感受超然的“東方微笑”,。

陳列千年的東方雕塑 走進麥積山石窟,仿佛打開歷史長卷,。 “平地積薪水,,至于巖巔。從上鐫鑿其龕室佛像,。功畢,,旋拆薪而下,然后梯空架險而上,。”自十六國后秦始,,麥積山石窟的營造,歷十余朝而不斷,。 習近平總書記指出:“中華文明具有突出的連續(xù)性,,從根本上決定了中華民族必然走自己的路。如果不從源遠流長的歷史連續(xù)性來認識中國,,就不可能理解古代中國,,也不可能理解現(xiàn)代中國,更不可能理解未來中國,。” 營造不絕,、流傳至今的麥積山石窟,是中國石窟寺走向本土化,、民族化,、逐步中國化的重要轉折點。這里既有全國各石窟中最大一座摹仿中國傳統(tǒng)建筑形式的洞窟,,也有褒衣博帶,、身姿輕盈的漢服飛天,,詳細記錄了佛教中國化的歷史進程。 不忘歷史,、善于繼承,,麥積山石窟成其大、就其深,。移步懸空棧道,,崖壁上熠熠生輝的泥塑,有的高達十數米,,有的僅為數十厘米,,大小不一、形態(tài)各異,,卻共同展現(xiàn)著中國化的佛教藝術,。北朝的秀削清癯、隋唐的雍容華貴,、兩宋的嚴謹矜持,,比比皆是。正因如此,,“東方雕塑陳列館”成了文明的一個定語,。 漫漫歷史長河,中華文化在守正創(chuàng)新中不斷傳承發(fā)展,。今天,,研究和弘揚麥積山石窟文化,既要深入挖掘其歷史遺存蘊含的哲學思想,、人文精神等,,也要揭示蘊含其中的中華民族的文化精神、文化胸懷,,從而不斷堅定文化自信,。 正如習近平總書記指出,“中華文明經歷了5000多年的歷史變遷,,但始終一脈相承,,積淀著中華民族最深層的精神追求,代表著中華民族獨特的精神標識,,為中華民族生生不息,、發(fā)展壯大提供了豐厚滋養(yǎng)”。 融匯東西的絲路明珠 觸摸麥積山石窟,,指尖是絲綢的質感,。 南北朝時期著名文學家庾信稱麥積山為“隴坻之名山,河西之靈岳”,。而麥積山坐落的天水,,兼具北雄南秀,,歷史上居隴右,古稱秦州,,是長安以西的絲路重鎮(zhèn),。當佛教沿著絲綢之路傳入時,天水成為內地最早開展佛事活動的地區(qū)之一,。 東西交匯,,積淀多彩、包容的文化基因,。麥積山石窟向西接敦煌,,往東連龍門,北上抵云岡,,南下通大足,,處中國石窟走廊的“十字路口”。在漫長的營造歷史中,,麥積山石窟融合吸納,、包容并蓄、不斷創(chuàng)新,,各民族文化交融,、東西方文明交流互鑒的印跡隨處可見,。走進第74,、78窟,窟內正壁左右上方各有一龕,,龕內分別為交腳和思惟菩薩的一鋪三身組合,。這是典型的犍陀羅佛教組合,但窟形卻仿照了中國北方少數民族建筑造型,,共處一室卻分外和諧,。 習近平總書記指出,“文明因交流而多彩,,文明因互鑒而豐富,。文明交流互鑒,是推動人類文明進步和世界和平發(fā)展的重要動力,。” 麥積山石窟在保持自身特色的同時,,不斷借鑒、吸收各種文明的優(yōu)秀成果,,從早期較為生硬的“你之造像,,我之建筑”的“混搭”,逐步轉化為“你中有我,,我中有你”的多元文化融合,,互學互鑒成就這一“絲路明珠”,。 絲路通古今。2014年,,麥積山石窟作為中哈吉三國聯(lián)合申遺項目“絲綢之路:長安—天山廊道的路網”中的一處遺址點,,成功列入《世界遺產名錄》。 溫暖世界的“東方微笑” 麥積山石窟是流傳千古的文物,,也是賞心悅目的“景物”,。 第133窟的小沙彌立像,聞名于世的“東方微笑”,。這尊高不過一米的小沙彌,,雙眼含笑、嘴角微翹,,純凈的笑容明快,、光亮,喚起人們內心對美好生活的向往和憧憬,。 然而,,素有“秦地林泉之冠”美譽的麥積山,林深草茂,、云霧縈繞,,成就了“麥積煙雨”的奇秀,卻也帶來了石窟保護的“煩惱”,,塑像和壁畫容易出現(xiàn)空鼓,、開裂、脫色等病害,。 “我最關心的就是中華文明歷經滄桑留下的最寶貴的東西,。我們文化不斷流,再傳承,,留下的這些瑰寶一定要千方百計呵護好,、珍惜好。”守護文物和文化遺產,,習近平總書記念之重之,。 早在1953年10月成立專門保護機構、1961年3月成為首批全國重點文物保護單位的麥積山石窟,,于2017年整建制劃歸敦煌研究院管理,,迎來跨越式發(fā)展。開展保護條例申報,、棧道評估,、規(guī)劃修編等工作,讓保護利用日趨科學規(guī)范;廣泛采用新技術、新材料呵護文物神韻,,從搶救性保護向預防性,、系統(tǒng)性保護轉變。 “保下來”,,還要“活起來”,。麥積山石窟借助計算機、攝影,、三維掃描等技術,,打造出自主IP“云上麥積”,為游客提供全景漫游洞窟參觀的線上平臺;通過3D打印技術,,將麥積山石窟的代表性龕像進行等比例復制,,實現(xiàn)了麥積山經典造像和洞窟的異地亮相…… 文物是歷史的見證,文化的載體,。2014年3月,,習近平總書記在聯(lián)合國教科文組織總部演講時指出,讓收藏在博物館里的文物,、陳列在廣闊大地上的遺產,、書寫在古籍里的文字都活起來,讓中華文明同世界各國人民創(chuàng)造的豐富多彩的文明一道,,為人類提供正確的精神指引和強大的精神動力,。 天水,華夏文明的重要發(fā)祥地,,人文始祖伏羲曾在這里舉起的文明火把,,也將照見“東方微笑”溫暖世界。 策劃:杜尚澤,、董洪亮 撰文:董洪亮,、王錦濤 海報:田興洲 攝影:謝環(huán)馳 視覺:賴向東,、畢曉洋 編輯:李建廣,、蔣雪鴻 校檢:吳玥 ( 編輯:tln ) |

鑒往知來,,跟著總書記學歷史丨崖壁上的文明傳承印記

來源: 發(fā)布日期:2024-09-14 打印

- 上一條:一見·三次座談會,聚焦這項“千秋大計”

- 下一條:跟著總書記的考察足跡|瞰黃河

豫公網安備 41120202000047號

豫公網安備 41120202000047號