孫海妞現(xiàn)在的家

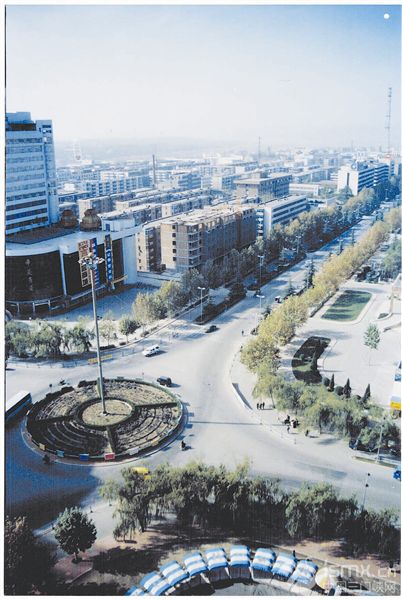

20世紀八九十年代市區(qū)幾乎沒有高層樓房(資料圖)

楊丁熬向記者展示他家?guī)资昵坝玫哪鞠?/div>

楊丁熬家曾經(jīng)的三孔靠崖土窯,,如今已破敗不堪,。

楊丁熬還保存著幾十年前的木頭鏡子

楊丁熬家新院一角

從低矮的土坯房到高端的電梯房,,從簡陋的土窯洞到氣派的二層洋樓,,從異味刺鼻的旱廁到便捷衛(wèi)生的水沖廁所,,從簡易的儲物家具到現(xiàn)代化的家具家電……改革開放40年,,人民生活水平節(jié)節(jié)提升,,我市人居環(huán)境不斷改善,,市民居住條件也發(fā)生了翻天覆地的變化。

房子是安身立命之所,,是心靈棲息之地,。搬新家、住新房,,對老百姓而言是最實在的獲得感,,也是改革開放輝煌成就最生動的體現(xiàn)。近日,,記者走近我市部分城鄉(xiāng)居民,,了解40年來那一段段難忘的居住經(jīng)歷,感受時代變遷給人民生活帶來的巨大變化,。

土窯洞變小洋樓 美麗鄉(xiāng)村更宜居

7月15日,,夏日的陽光炙烤著陜州區(qū)菜園鄉(xiāng)過村的溝溝坎坎,今年74歲的村民楊丁熬坐在自家寬敞的四合院里高興地對記者說:“我家祖祖輩輩是農(nóng)民,,改革開放以后,,村里大力發(fā)展桃樹、蘋果樹種植,,靠著家里種的8畝果樹,,我們的日子越過越舒坦。要說這40年最大的變化是啥,?那肯定是住房環(huán)境呀,!”

改革開放前,豫西農(nóng)村隨處可見一孔孔土窯洞,,一般分為靠崖院,、地坑院、土坯窯三種類型,。飄著炊煙的煙囪,、黝黑發(fā)亮的灶臺,、昏黃的煤油燈,構(gòu)成了許多人記憶中的生活場景,。

關(guān)于住房,,楊丁熬有許多難忘的回憶。1978年,,楊丁熬一家7口就住在過村村中心的3孔靠崖土窯里,,這是楊丁熬爺爺留下的祖宅。“當時家家戶戶都住土窯,,一般沒院墻,,一些村民用土坯或樹枝圍成一圈院墻,窯洞里是土墻,、土地,、土炕。”楊丁熬說,,為了美觀且防止墻面掉灰,,每逢春節(jié),他都會從公社討來舊報紙或日歷,,把墻面糊起來,。平時掃地前,還要先給地面灑水,,防止塵土飛揚,。窯洞外,楊丁熬搭了一個簡易的木頭棚子,,建成一家人的廁所,。

“住窯洞最怕的就是下雨。”楊丁熬回憶,,每逢連雨天,,村里總會有土窯“不堪重負”而垮塌,有時還會砸傷人,,所以村民常常需要豎木柱,、架拱梁,鞏固土窯,。下雨天,,屋里屋外都泥濘不堪,出行很是遭罪,。由于當時經(jīng)濟條件落后,,村民的家具只有最基本的桌椅和柜子,稱得上家用電器的也只有一個手電筒和村里統(tǒng)一發(fā)放的有線廣播喇叭。冬季天氣寒冷,,村民需要憑票買煤,,燒煤取暖。煤用完了,,只能上山折野棗刺回來燒,,常常把屋里弄得煙熏火燎、氣味嗆鼻,。

20世紀80年代初,,農(nóng)村大規(guī)模實行包產(chǎn)到戶,農(nóng)民生活得到很大改善,,不少人建起堅固整潔的磚結(jié)構(gòu)平房,,楊丁熬一家也從簡陋的土窯搬到3間平房居住。“平房的窗戶裝上了玻璃,,沒過多久,,家里還裝上了電燈,院子里栽種了幾棵果樹,,住著別提多舒坦了。”楊丁熬回憶道,,隨著農(nóng)村經(jīng)濟水平不斷提高,,1997年兒子結(jié)婚時,村里批了3分宅基地(約200平方米),,他用多年攢下的4萬元積蓄蓋了一座兩層樓房,,有獨立的廚房和水沖式廁所,全家人再搬新居,。此時,,三門峽各地農(nóng)村新建的住宅都以二層或三層樓房為主,室外墻壁貼瓷磚,,室內(nèi)墻壁粉刷成白色,,用磚或水泥鋪地,門窗多為木質(zhì),,廚房建在院內(nèi),。室內(nèi)裝飾也從掛鏡框、鐘表等形式,,逐步向個性化,、藝術(shù)化發(fā)展,沙發(fā),、彩電,、冰箱、空調(diào)等家具家電也慢慢添置起來,整體居住條件大幅提升,。

如今,,在新農(nóng)村建設(shè)的大背景下,我市農(nóng)村普遍建起一棟棟整齊劃一的別墅式洋房,,洋房門前是一條條筆直的鄉(xiāng)村公路,,映襯著村莊旁的綠水青山,盡顯勃勃生機,。采訪當日,,記者還走進過村一家普通百姓家中,現(xiàn)代化氣息撲面而來:寬敞的四合院配以氣派的門樓,,客廳,、臥室結(jié)構(gòu)布局合理,锃明凈亮的地板磚上擺著時尚的家具,,太陽能,、熱水器等現(xiàn)代化家電應(yīng)有盡有……“以往的農(nóng)村房屋簡陋、環(huán)境破敗,、交通閉塞,,現(xiàn)在的農(nóng)村樓房林立、鳥語花香,、交通便利,。以前房前屋后都是垃圾,現(xiàn)在村里給每戶門前配備垃圾收納箱,,有環(huán)衛(wèi)工定時來收運垃圾,,住在農(nóng)村一點兒也不比城市差!”楊丁熬笑呵呵地說,,40年前,,農(nóng)民想都不敢想能有這么好的居住環(huán)境,這一切都應(yīng)歸功于黨和政府,,歸功于社會經(jīng)濟的繁榮發(fā)展,。

從土坯房到電梯房

城市住宅換新顏

居住環(huán)境的變遷在城市體現(xiàn)得更加淋漓盡致。

20世紀50年代,,三門峽市區(qū)居民住宅集中在黃河路,、和平路和大安、會興等地,,多為職工住宅,,大部分是土坯墻瓦房或簡易平房。

今年78歲的孫海妞是中國水利水電第十一工程局有限公司的退休職工,,1958年跟隨父親從河南安陽老家來到三門峽,,支援三門峽大壩建設(shè),從此在這里扎下了根。“來三門峽以后,,我們?nèi)易≡谑袇^(qū)現(xiàn)黃河電影院對面的位置,,當時那里是幾十排土坯房,屬于十一局職工的家屬院,,我家就住在23排6號,。”孫海妞說,一家五口人擠在約20平方米的一間半小房子里,,給他留下了深刻印象,,“那時候哪兒知道什么客廳、臥室啊,,一間房擺兩張床睡覺,,另外小半間當廚房,盡管是土墻土地,,但是能遮風擋雨,,大家都很知足了。唯一令人頭疼的是,,當時家屬院大概有200多戶居民,,但只有兩個水管,平時人們洗衣洗菜都得排隊,,費時費力,。”

20世紀70年代,市區(qū)興建了一大批骨干企業(yè),,市民住宅出現(xiàn)三至四層磚混結(jié)構(gòu)的樓房。此時正處于計劃經(jīng)濟時期,,全國各地普遍實行“福利分房”的房屋分配形式,,即單位按級別、工齡,、年齡,、人數(shù)、有無住房等一系列條件分房給一部分員工居住,,居住的人實際支付的房租遠遠低于建筑和維修成本,,房屋的分配實際上是一種福利待遇。 1979年,,十一局在市區(qū)和平路南苑小區(qū)的一棟三層紅磚樓房里給孫海妞一家分了一套房子,。“當年,能住進樓房是許多人羨慕不已的事情,。”孫海妞回憶道,,“雖然只分到3小間共45平方米的房子,但有了每家每戶獨立的衛(wèi)生間,屋里的墻壁粉刷得雪白雪白,,單位還分配了衣柜,、桌子,我們?nèi)叶继貏e開心,。”

1986年后,,隨著行政區(qū)劃調(diào)整,市區(qū)大量建造職工住宅,,單套住宅面積增大,,內(nèi)外粉刷和采暖、衛(wèi)生等配套設(shè)施齊全,,居住條件上升了一個大臺階,。1986年,孫海妞一家搬到單位在市區(qū)黃河路分配的一套60平方米2居室新房,,有陽臺和客廳,,一家人喜出望外。“那時侯市區(qū)很多人還住在平房里,,和他們相比,,我們能住進單元樓,實在是太幸福了,。”

20世紀90年代,,全國逐步推行和深化住房制度改革,福利房,、分配房逐漸改變?yōu)橐允袌鲑徺I和租賃的方式解決住房問題,。2001年,孫海妞花了5萬元錢,,購置了一套100平方米的三居室商品房,。新家鋪上了當時流行的復(fù)合地板,墻面貼上了時髦的壁紙,,屋頂掛著吊頂和水晶燈,,一臺54寸的大彩電更是增添了不少喜慶。

2016年,,孫海妞又在市區(qū)購置了一套三室一廳的電梯房,,房子比以前更加寬敞。“生活水平越來越高,,老百姓也把越來越多的心思花在了房屋裝修上,,歐式、美式,、中式,、現(xiàn)代,、地中海等裝修風格多種多樣,人們越發(fā)追求個性化的室內(nèi)裝飾,。當年我買房后,,專門請了家裝公司給家里設(shè)計裝修了一番,還安裝了中央空調(diào)和地暖,,添置了按摩椅,、空氣凈化器等智能家具家電。搬家那天,,我和老伴兒都特別開心,、激動!”回憶這么多年的住房經(jīng)歷,,孫海妞不禁感慨:“改革開放40年,,我們搬了4次家,條件是越來越好�,�,!”

人居環(huán)境大改觀 幸福感節(jié)節(jié)攀升

一個個普通家庭的住房變遷史,凝聚成改革開放滄桑巨變的豐富佐證,。從普通百姓的生活變化,,我們不難看出40年來人民居住條件的改善、生活水平的提高,,以及社會經(jīng)濟的繁榮發(fā)展,。

據(jù)了解,改革開放以來,,我市各級政府十分關(guān)心和重視城鄉(xiāng)居民的住房問題,,住宅建設(shè)發(fā)展迅速,房屋建筑發(fā)展由初期的低矮,、簡易型向高層,、標準化和高檔次發(fā)展,城市人居環(huán)境變化日新月異,。市統(tǒng)計部門調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,1991年,,我市農(nóng)村居民人均住房面積15.7平方米,,城鎮(zhèn)居民12.2平方米;2017年,,我市農(nóng)村居民人均住房面積45平方米,,城鎮(zhèn)居民44.4平方米。不斷攀升的不止居住面積,,普通老百姓在實現(xiàn)有房住的基礎(chǔ)上,,越來越追求住得舒適,,用于家庭裝飾裝修的費用也在不斷增加。據(jù)統(tǒng)計,,1993年,,我市農(nóng)村居民每人每年居住消費支出為82.2元錢;2001年,,我市農(nóng)村居民每人每年居住消費支出為190.4元,,城市居民604.3元;2017年,,這兩項數(shù)字分別上升為2083.8元和4359.1元,。

目前,在三門峽城鄉(xiāng),,每年都有大批電梯房,、別墅區(qū)、回遷房,、廉租房等各式各樣的住宅小區(qū)相繼落成,,小區(qū)里綠植豐富、環(huán)境優(yōu)美,,水電暖,、天然氣、網(wǎng)絡(luò)寬帶,、健身器械等各種基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全,,周邊學(xué)校、醫(yī)院,、商場,、公園等一應(yīng)俱全,每年都有大批居民喜遷新居,。從小居室到大居室,,從一套房到多套房,從有房住到住得好,,老百姓們的居住條件發(fā)生翻天覆地的變化,,人們深刻體會到改革開放的豐碩成果。

40年滄桑巨變,,回首三門峽人的住房史,,萬千家庭圓了“安居夢”,住得踏實,、舒服,,老百姓的幸福感與日俱增,奔赴全面小康的步伐也一定會越發(fā)堅實有力,。(文中部分資料由湖濱區(qū)黨史辦提供)(記者張茜)

( 編輯:賀亞寧 ) |

“安居夢”托起穩(wěn)穩(wěn)的幸福

“40年來看變遷”系列報道之三

來源: 發(fā)布日期:2018-08-09 打印

- 上一條:我市建成第二次全國 污染源普查名錄庫

- 下一條:人民日報:黨員做的好 群眾跟著跑

豫公網(wǎng)安備 41120202000047號

豫公網(wǎng)安備 41120202000047號